- 関連ニュース

- 「全期間固定型」なぜ拡大? 住宅ローン借入予定者の「金利タイプ選択」に生じた変化のワケ

「全期間固定型」なぜ拡大? 住宅ローン借入予定者の「金利タイプ選択」に生じた変化のワケ

出典:finasee

住宅ローンの借り入れにあたって、最も悩ましい問題がローンの金利タイプをどう選ぶかだろう。変動型、固定期間選択型、全期間固定型などからどれを選ぶべきか。金利動向や家計状況を踏まえて慎重に判断する必要がある。住宅金融支援機構による最新の調査には、住宅ローン利用予定者の金利タイプの選び方に興味深い変化が現れている。

「変動型」がトップも減少傾向、存在感増す「全期間固定型」

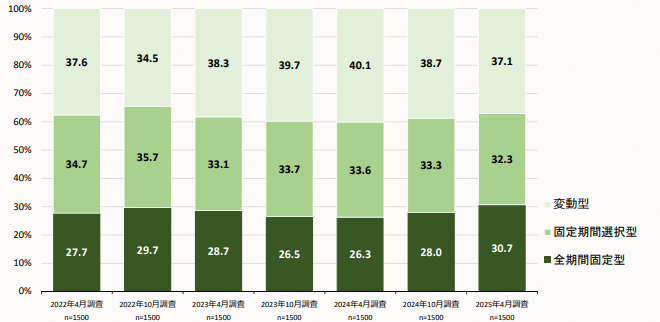

2025年6月27日に公表された住宅金融支援機構の最新調査※によると、住宅ローン利用予定者が希望する金利タイプは「変動型」が37.1%でトップとなった。これに「固定期間選択型」が32.3%、「全期間固定型」が30.7%と続いている。

※住宅ローン利用者の実態調査 【住宅ローン利用予定者調査(2025年4月調査)】(2025年6月27日公表)

希望する金利タイプ

出所:住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査 【住宅ローン利用予定者調査(2025年4月調査)】」

しかし前回調査(24年10月)と比較すると、変動型は1.6ポイント、固定期間選択型は1.0ポイント減少している。一方で、全期間固定型は2.7ポイント増加しており、希望する金利タイプの選好には変化が生じている。

過去3年間の推移から見える傾向の変化

また、22年4月調査から25年4月調査までの3年間の推移を見ると、さらに興味深い動きが確認できる。変動型は22年4月の37.6%から一時的に40%台まで上昇したものの、24年10月調査以降は減少に転じている。直近調査では37.1%となった。

固定期間選択型は34.7%(22年4月)から3年後には32.3%(25年4月)へと緩やかな減少傾向にある。

最も注目すべき変化を見せているのが全期間固定型だ。22年4月調査時点では27.7%だったのに対し、直近の25年4月調査では30.7%にまで増加。3年間で3.0ポイント、特に直近の半年間では2.7ポイント増加しており、住宅ローン利用予定者の間で全期間固定型への関心が高まっていることがうかがえる。

金利タイプ選好の変化から読み取れる背景

全期間固定型の支持拡大は、将来の金利上昇リスクに対する警戒感の高まりを反映している可能性がある。長期にわたる超低金利時代が終わりを告げ、金利の先行きに不透明感が増す中、返済額の予測可能性を重視する傾向が強まりを見せていると考えられる。

一方で、依然として変動型が最も高い支持を得ている点は、当面の返済負担の軽減を重視する層が多いことを示している。

固定期間選択型は、変動型と全期間固定型それぞれの中間的な特性を持ち、一定期間は金利が固定されるものの、その後は変動型に移行するか再度固定型を選ぶかを決めるタイプだ。この選択肢が3割超の支持を得ている点は、リスクとコストのバランスを取りたいという住宅ローン利用予定者の現実的な判断を表しているのかもしれない。

住宅ローン選びに求められる慎重な判断

金利タイプの選択は、住宅ローン借入後の家計に長期間影響を与える重要な決断だ。変動型は当初の返済負担は軽いものの、将来の金利上昇リスクを借り手が負う。全期間固定型は将来の金利変動に左右されない安心感がある一方、当初の金利水準が高めに設定されるケースが多い。

調査結果は、金利環境や経済見通しの変化に応じて住宅ローン利用予定者の選好が変化していることを表している。特に全期間固定型への関心の高まりは将来の金利上昇への警戒感が強まっていることを示唆している。

住宅ローンの金利タイプ選択にあたっては、単に現在の金利水準だけでなく、家計の返済能力、収入の安定性、将来の金利動向予測など、多角的な視点からの検討が欠かせない。各金利タイプの特性を十分に理解した上で、自身のライフプランに最も適した選択をすることが重要だ。

●金利タイプごとのメリットデメリットについては後編「住宅ローン「変動型」「固定期間選択型」「全期間固定型」…違いが分からない人の割合は? 調査が明らかにした「理解に不安」を抱える人の現実」にて詳報している。

調査概要 調査名:「住宅ローン利用者の実態調査 【住宅ローン利用予定者調査(2025年4月調査)】」 調査主体:住宅金融支援機構 公表日:2025年6月27日 調査期間:2025年4月30日~5月12日 調査対象:今後5年以内に具体的な住宅の取得予定があり、住宅ローン※を利用予定の1500人(全国20歳以上~70歳未満、学生・無職除く) ※借換、リフォームローン、土地のみローン、投資用ローン除く